医療・介護・障害福祉専門の社労士が、法改正準備をご案内します。

- 育児介護休業法改正

- 育児① 子の看護休暇の見直し R7.4.1

- 育児② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 R7.4.1

- 育児③ 『妊娠・出産』、『子が3歳になる前』の意向聴取と配慮義務 R7.10.1

- 育児④ 3歳に満たない子を養育する労働者へ講じる制度の周知と個別意向確認を行う義務 R7.10.1

- 育児⑤ 3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者へ、2以上の制度を措置する義務 R7.10.1

- 介護① 介護に直面した旨を申出た労働者に対して、個別の周知と意向確認の義務化 R7.4.1

- 介護② 介護両立支援制度に関する早期情報提供の義務づけ R7.4.1

- 介護③ 介護休業・介護両立支援制度の円滑な取得に資する雇用環境整備義務 R7.4.1

- 介護④ 介護休暇の労使協定除外規定の見直し R7.4.1

- 介護⑤「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直し R7.4.1

- 健康保険法 協会けんぽ任意継続被保険者の標準報酬月額上限改定R7.4.1

- 次世代育成支援対策推進法 R7.4.1改正

- 雇用保険法改正 R7.4.1

- 改正により利用しやすくなった助成金のご紹介

- まとめ 就業規則改定と助成金申請は社労士にお任せください

育児介護休業法改正

育児① 子の看護休暇の見直し R7.4.1

<①-1. 名称の変更>

(旧)子の看護休暇 から (新)子の看護等休暇 へ

<①-2. 対象となる子の範囲の変更>

(旧)小学校就学の始期に達するまで から (新)小学校3年生修了まで へ

<①-3. 具体的取得事由新たに2つ追加>

・感染症に伴う学級閉鎖など

・入園(入学)式、卒園式

<①-4. 労使協定で除外できる労働者の変更>

引き続き雇用された期間が6か月未満の就業者規定を廃止、就業当初から取得可能に。

育児② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 R7.4.1

3歳に満たない子(現在法)から、小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能になる。

育児③ 『妊娠・出産』、『子が3歳になる前』の意向聴取と配慮義務 R7.10.1

<③-1. 対象労働者>

・本人または配偶者が妊娠・出産の申出をした労働者

・子が1歳11か月から2歳11か月に達する労働者

<③-2. 意向聴取内容>

・勤務時間帯

・就業の場所

・両立支援制度の利用期間

・両立の支障となる事情改善に資する就業条件

<③-3. 意向聴取方法>

・面談

・書面交付

・電子メール(労働者が希望した場合のみ)

<③-4. 配慮の具体例>

・勤務時間帯

・業務量の調整

・両立支援制度の利用期間の見直し

・労働条件の見直し 等

育児④ 3歳に満たない子を養育する労働者へ講じる制度の周知と個別意向確認を行う義務 R7.10.1

<1. 対象者>

1歳11か月から2歳11か月までの子を養育する労働者

<2.周知事項>

周知事項1. 事業主に以下5つの中から選択して講じる2つ以上の措置を講じる義務

事業主が2つ以上の措置を選択する際には労働者代表の意見を聞くことも必要。

1. 始業時刻などの変更

2. テレワーク

(所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用可能かつ時間単位で取得可能なもの)

3. 保育施設の設置運営等

4. 新たな休暇の付与

(所定労働時間を変更せず、時間単位も可、年に10日以上利用可能なもの。無給可、既存

制度の利用可能)

5. 短時間勤務制度

(所定労働時間を6時間とする措置を含み(育児と同じ)、現行制度の利用可能)

周知事項2. 対象措置の申出先

周知事項3. 所定外労働、時間外労働、深夜業制限に関する制度

<3. 周知方法>

・面談

・書面交付

・電子メール(職員が希望した場合のみ)

<4.> 意向確認とは、意向確認のための働きかけを行うことです。

育児⑤ 3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者へ、2以上の制度を措置する義務 R7.10.1

<1. 対象者>

3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者

<2. 周知事項> 事業主に下記5つの両立支援制度の中から2以上を選択して措置する義務

※3歳未満の措置と同内容

1. 始業時刻などの変更

2. テレワーク

(所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用可能かつ時間単位で取得可能なもの)

3. 保育施設の設置運営等

4. 新たな休暇の付与

(所定労働時間を変更せず、年に10日以上利用可能。無給可、既存制度の利用可能)

5. 短時間勤務制度

(所定労働時間を6時間とする措置を含み(育児と同じ)、現行制度の利用可能)

<3.> 労働者は、事業主が講じた措置の中から、一つを選択して利用することができる

介護① 介護に直面した旨を申出た労働者に対して、個別の周知と意向確認の義務化 R7.4.1

<1. 対象者>

介護に直面した旨を申出た労働者

<2. 周知事項>

・介護休業制度、介護両立支援制度

・介護休業・介護両立支援制度の申出先

・介護休業給付に関すること

<3. 周知及び意向確認(働きかけを行えば良い)方法>

・面談

・書面交付

・電子メール(労働者が希望した場合)

介護② 介護両立支援制度に関する早期情報提供の義務づけ R7.4.1

<1. 対象者>

・労働者が40歳に達する日前後1年間

<2. 情報提供事項>

・介護休業制度、介護両立支援制度

・介護休業・介護両立支援制度の申出先

・介護休業給付

<3. 情報提供方法>

・面談

・書面交付

・電子メール(労働者の希望問わない)

実務対応としては、介護①と②の改正を踏まえ、優秀なスタッフの介護離職防止のために説明資料を作成し、早期の制度周知、意向確認を行いましょう。

介護③ 介護休業・介護両立支援制度の円滑な取得に資する雇用環境整備義務 R7.4.1

いずれかひとつの措置を講じることの義務づけ

1. 研修の実施

2. 相談窓口設置

3. 介護休業等取得事例の収集と提供

4. 取得促進に関する事業所方針の周知

介護④ 介護休暇の労使協定除外規定の見直し R7.4.1

就業6か月未満の労働者を除外できる規定を廃止

介護⑤「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直し R7.4.1

見直しのポイント

要介護状態とは、「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」とされています。

子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合にも利用が可能であること。

ただし、乳幼児の通常の育成過程における日常生活上必要な便宜を供与する必要性は対象外。

ひきこもり、不登校の状態にある対象家族が「常時介護を必要とする状態」に該当するか否かの判断に当たっては、項目①~⑫うち、2が2つ以上など該当し、かつその状態が継続すると認められるという基準に照らして判断すべきなど、個々の事情に応じた制度運用を注意喚起しています。

健康保険法 協会けんぽ任意継続被保険者の標準報酬月額上限改定R7.4.1

令和6年度 22級(30万円)から、令和7年度は 23級(32万円)へ 若干高くなりました。

次世代育成支援対策推進法 R7.4.1改正

<100人超事業所の一般事業主行動計画策定・変更時>

①『育児休業取得状況』の状況把握と数値目標設定が義務化

具体的には、『男性労働者の育児休業+育児目的休暇』取得率

②『フルタイム労働者の労働時間状況』の状況把握と数値目標設定が義務化

具体的には年度ごとの男女別『各月の法定時間外労働時間・法定休日労働時間』一人あたり平均

<300人超(旧1,000人超)の事業所に育児休業等の取得状況の公表義務拡大>

① 男性育児休業の取得割合

又は

② 育児休業+育児目的休暇=合計の取得割合 のいずれか。

雇用保険法改正 R7.4.1

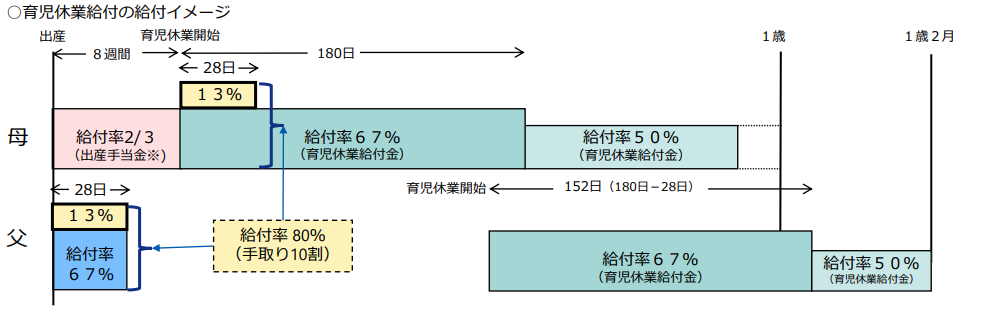

雇用① 出生後休業支援給付金 新設

子の出生直後(男性は出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、被保険者とその配偶者の双方が14日以上の育児休業を取得した際に、最大28日間、休業開始前賃金の13%が支給されるため、現行67%と13%をあわせて80%となる。

雇用② 育児時短就業給付金 新設

被保険者が2歳未満の子を養育する期間に「時短勤務」により時短就業開始時賃金日額を下回った際に、時短就業中に支給された賃金の最大10%を支給する。

・時短就業開始時賃金日額の90%以上100%未満時・・逓減給付率

・時短就業開始時賃金日額の90%未満時・・時短就業中に支給された給与×10%

雇用③ 高年齢雇用継続給付金の支給率変更 R7.4.1

各月給与の低下率が64%以下の時 支給率は各月賃金額×15%から、10%へ減額されます。

平成15年の改正で、25%から15%へ、そして令和7年4月 10%へと減額されました。

一方で60歳代前半の老齢厚生年金は、支給停止額28万円(令和4年3月以前)から、現在は65歳超と同じ50万円に緩和されていますので、全額支給の恩恵を受けている職員も増えたでしょう。高年齢雇用継続給付の設立趣旨と、65歳までの雇用が義務となった今、厚生年金と雇用保険制度の背景を踏まえた説明がベターでしょうか。

雇用④ 令和7年度 雇用保険料率変更 R7.4.1から

雇用⑤ 基本手当給付制限の短縮

R2.10.1に、自己都合退職者の給付制限は3か月から2か月に変更されました。前回の改正からさほど時間は経過していませんが、R7.4.1以降、原則2か月の給付制限が1か月となります。5年以内に3回以上の自己都合がある場合に3か月の給付制限となり、徐々に緩やかになってきました。

また退職前1年間又は退職後に教育訓練給付を受ける(受けた)者には、給付制限が解除となる(なくなる)ことも周知したい事項ですね。

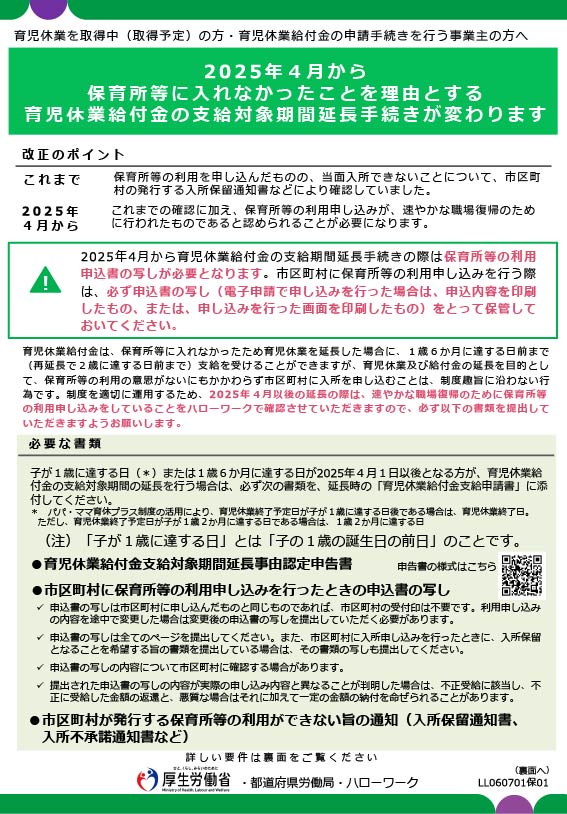

雇用⑥ 育児休業延長時の手続き厳格化

4月1日以後の延長申請には、新たに「育児休業支給対象期間延長事由認定申告書」の提出と市町村に行った申込書の写しが新たに必要となります。事前に周知しておきましょう。

改正により利用しやすくなった助成金のご紹介

4月以降は介護離職防止措置が整備されることに伴い、事前の情報キャッチが可能となります。

早期の打ち合わせで、計画的に介護支援プランを作成し助成金を有効利用しましょう。

介護離職防止支援コース

労働者の対象家族が、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(要介護状態)で

『介護支援プラン』を作成し、労働者が介護休業または介護両立支援制度を利用した場合

おすすめ 1.

<介護休業を利用時 支給額=休業取得時30万円+職場復帰時30万円>

・就業規則に介護休業及び両立支援制度内容を定める

・労働者の介護休業取得・職場復帰を支援する方針の周知

・対象労働者と面談のうえ介護支援プランを作成し、業務の整理と引き継ぎ

・介護休業5日以上の取得で支給申請、

・原職職場復帰後フォロー面談と記録+3か月後支給申請

・・・1年度5名まで

おすすめ 2.

<介護両立支援制度を利用時 支給額=30万円>

・就業規則で労働者の介護と仕事の両立を支援する方針を周知する

・介護両立支援制度を就業規則に定める

・面談により介護支援プランの作成と記録、プランに基づく業務体制整備を検討する

・介護両立支援制度の利用と職場環境整備を実施する

・対象労働者はいずれかの支援制度を20日以上利用し、開始1か月後に支給申請

・・支援制度とは・・

所定外労働の制限

時差出勤制度

深夜業の制限

短時間勤務制度

介護のための在宅勤務

介護のためのフレックスタイム制度

・・・1年度5名まで

まとめ 就業規則改定と助成金申請は社労士にお任せください

今回は4月1日改正の『育児介護休業』『次世代育児』『雇用保険』を駆け足でご案内しました。

最後までお読みいただき誠にありがとうございます。

事業主様におかれましては、

・介護に関する雇用環境整備措置の選定と実施

・出生時から小学校就学前の子を養育する職員のための両立支援制度措置の選定と労働者代表

意見聴取

・就業規則の変更 等が必要です。

近年は毎年のように、また1年に複数回の法改正もあり、その都度 就業規則の改定と新たな運用が

必要となってきています。事業主様におかれましては、是非この業務を社労士にお任せください。

今年の改正は、経営者様ご自身での対応は難しいと思われます。

当事務所の『顧問業務』は、就業規則の改定を含んでいます(年に何回の改正でもOK)。

月額55,000円の顧問料に就業規則の変更を含んでいます。

別途料金はいただきません。

ホームページからのお問い合わせをご利用ください。

労務マネジメントで新たな価値を提供します

Values労務Manage 西澤俊彦

コメント